布满争议的生命来源假说:源自矿物晶体而非DNA无机分子

一块黏土

一块黏土 黏土中的晶体

黏土中的晶体 黏土的构成有很多情势

黏土的构成有很多情势新浪科技讯 北京时间9月5日消息,据国外媒体报道,1966年,一位年轻的化学家提出了一个颇有争议的地球生命来源假说。50年从前了,他的理论能否得到了某种程度的验证?从表面上看,毫无生气的石头似乎怎么也无法和生命联系在一起,毕竟只有在遭到冲击的时间,石头才会移动一下。然而,石头外部的矿物能否与生命的来源存在联系呢?化学家格雷厄姆·凯恩斯-史密斯的整个科学生涯都在推动一个简略而又布满争议的理论:生命并不是来源于相似脱氧核糖核酸(DNA)的有机分子,而是来源于简略的矿物晶体。

如今,距离凯恩斯-史密斯第一次提出生命来源的观念已经从前了半个世纪。一些科学家嘲笑他;另一些则谨慎地,或者全心全意地表现赞同。这些观念从未成为主流学说,但也从未被完全抛弃。那么,凯恩斯-史密斯的惊人理论有哪些合理的地方?生命能否真的来源于矿物晶体?

凯恩斯-史密斯现年85岁,与老婆多萝西居住在英国格拉斯哥郊区。他患有一种与帕金森氏症有关的罕见疾病,行动不便。然而,他在科学上的好奇心和对生活的幽默感并没有消退。他的科学著作,以及他绘制的科学草图,摆满了他家楼上的书房——与他家里的绘画作品一般多。20世纪50年月,当凯恩斯-史密斯在爱丁堡大学求学的时间,他开端对生命来源的问题产生了浓厚的兴趣。

只管学习的是有机化学,但凯恩斯-史密斯知道,生命的基础分子——如DNA和蛋白质——会变得非常脆弱并迅速变化。因此,这些庞杂的分子是怎样从含有简略化合物的原生汤中形成的呢?科学家至今都对这一问题布满困惑。

在1953年宣布的一项研究——DNA构造发现的同一年——中,一位名为斯坦利·米勒的生物化学家对模拟的地球早期气体和液体混合物进行了电击。试验的结果令人震惊,简略的化学物质经过电击后形成了更为庞杂的分子,有些正是生命的基础:氨基酸——蛋白质的构成单元。

这一试验成为了新闻报道的头条。当时《时代》(Time)杂志的封面上写着“科学:半个造物主”(Science: Semi-creation)。米勒的论文成为科学史上里程碑式的文章。然而,对凯恩斯-史密斯来说,这个试验所引出的问题要远多于给出的答案。

只管米勒在试验中获得了一些最基本的生命分子,但他的试验并未解释这些分子以及其他生命基础分子——如形成DNA的核苷酸——怎样以一定的顺序呈现,从而形成生命形成所需的庞杂分子。

在米勒的试验中,“较简略的分子更轻易呈现,而且比庞杂分子更轻易形成,”凯恩斯-史密斯说,“要制造出一个核苷酸分子的想法是荒谬的。分子越庞杂,它形成的可能性就越小。”对凯恩斯-史密斯来说,这是真正的问题所在。他认为,在我们精妙的遗传材料体系呈现之前,还存在着另一个不同的阶段。

“这是个非常有趣的试验,”凯恩斯-史密斯说道。他将该试验形容为“美丽的”,但并不足以满足他的好奇心。于是,他决定回到一些基本的东西。凯恩斯-史密斯问了本人两个问题:对一个生命体系来说有哪些必要的特点,这些特点能否能在其他地方找到,而不仅仅局限于我们目前所知的生命情势?

他的目标是找到一个比现代生命简略得多的体系,但又拥有生命体系的一些最关键的特点。他在一个很不寻常的地方找到了答案:黏土。提到黏土,我们大多会想起陶瓷厂或学校里的制陶课。一般的印象中,黏土只是一种潮湿的、沙砾很细的泥土。然而,凯恩斯-史密斯认为,黏土并不仅仅如此。在某种抽象的意义上,黏土实在很像生命。

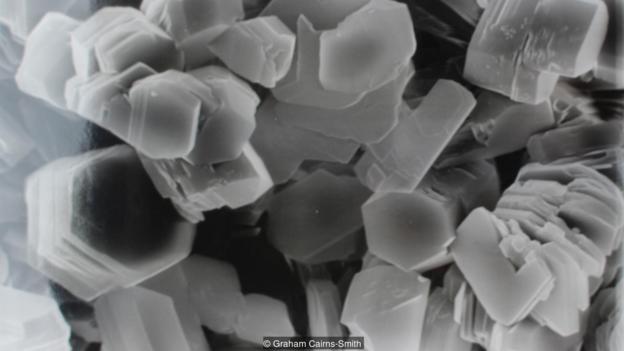

晶体从不会是完美的规矩形状

晶体从不会是完美的规矩形状 黏土晶体能够呈现出很多状态

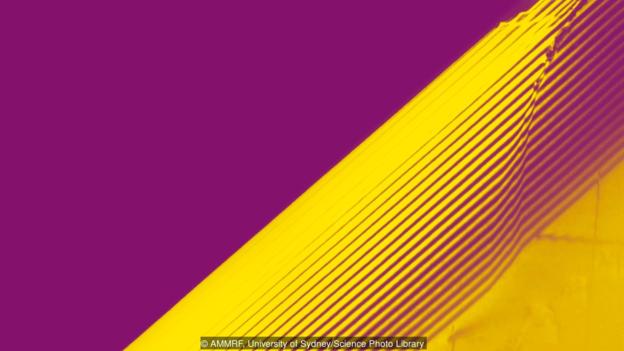

黏土晶体能够呈现出很多状态 黏土拥有非常广泛的用途

黏土拥有非常广泛的用途假如在显微镜下观察黏土,你会发现它由微小的晶体构成。在每个晶体中,原子以某种构造排列,并以紧密压缩的规矩情势不断重复。只要前提合适,比如放在含有相同化学成分的水体中,晶体都会生长。晶体还会决裂,一个“母”晶体会产生“子”晶体。

晶体甚至还拥有本人的特质,并会将这些特质传给子晶体——很像生物将性状遗传给后代。有时间,当晶体决裂的时间,也会引入新的特质,比如由断裂压力导致的新状态。这一点与生物的遗传渐变很相似,生物的新性状正是来源于渐变。换句话说,凯恩斯-史密斯推理得出,晶体的基本特点意味着它们是生命演变开端前的最初状态。

当晶体将某些特质传递给子晶体时,这些特质可能帮助也可能妨碍新晶体的产生。例如,子晶体可能终极会变得更轻易决裂成两块晶体。假如晶体的特点影响了它决裂的能力,那就相当于这块晶体拥有了某种演变优势。

在某种程度上,晶体的物理裂缝(或者称其为特质)能够被视为遗传信息。因此,凯恩斯-史密斯认为,晶体矿物能够被视为受制于一种简化的自然选择演变情势。这一理论现在被称为“晶体同等基因假说”(crystals-as-genes hypothesis)。

凯恩斯-史密斯提出,在后来的阶段,DNA等生物分子开端与晶体结合。这促进了复制进程。终极,一种“遗传取代”发生了:生物分子发展出了自我复制的能力,并离开了晶体。凯恩斯-史密斯将这些推理宣布在半个世纪前(1966年)的一篇论文中。

他的理论很优雅,但存在一个严重的问题:几乎无法找到测验的方法。50年来,只有屈指可数的几个试验对凯恩斯-史密斯的假说进行了探索。

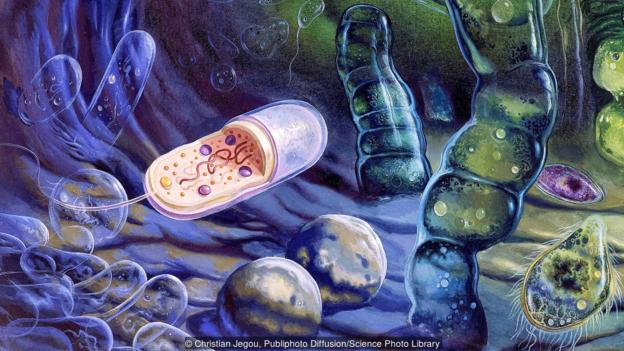

早期地球拥有非常奇特的环境前提

早期地球拥有非常奇特的环境前提 细菌是最简略的生命情势之一

细菌是最简略的生命情势之一 格雷厄姆·凯恩斯-史密斯及其老婆多萝西

格雷厄姆·凯恩斯-史密斯及其老婆多萝西德国慕尼黑大学的迪特尔·布朗(Dieter Braun)表现,问题的棘手之处在于没有任何试验技巧能够在如此微小的标准上,对凯恩斯-史密斯提出的进程进行测验。研究者必须在水中对纳米标准的晶体进行小心翼翼的观察,获得它们在数天时间里的变化情况。“这在技巧上非常困难,”布朗说道。

布朗称,我们可能需要某种相似基因测序的技巧,像“读取”DNA编码一般对晶体进行研究。“我们花了40年才终于能快速地对DNA进行测序,”他说道。此外,遗传学家拥有强烈的动机去完善DAN测序,由于这意味着新的医疗方法。研究黏土晶体则可能会同样困难,同样昂贵,但不会带来实际的好处。

即使如此,至少凯恩斯-史密斯的假说有一部分还是得到了验证。20世纪80年月中期,美国纽约大学的结晶学家巴特·卡尔(Bart Kahr)在一家商店中无意间翻到凯恩斯-史密斯的著作,才第一次了解到他的假说。“我爱上了那本书,由于它与通常的科学著作太不一般了,”卡尔说,“它外面奇特的新观念多得令人难以置信,而且几乎是以一种文学式的笔法写成的。”

卡尔第二次看到这一假说是在21世纪头十年的中期,当时该假说遭到强烈的批评。“我觉得很吃惊,25年之后,人们还是会谈论‘晶体同等基因理论’,只是为了将其驳倒,称不存在任何能够证明该理论的证据,”卡尔说,“这就像一个一直不倒的稻草人,每个人都觉得本人必须知道,但只是为了轻蔑地表现反对,由于它从未被测验过。”

卡尔决定在本人的试验室里测验这一假说。他希望追踪母晶体怎样将特质传递给子晶体的进程,以确定黏土晶体中能否存在遗传现象。他决定将重点放在一种被称为“螺纹位错”(screw dislocations)的晶体特点上。在晶体内原本规矩排列的晶面,有一部分被轻微地挤出,形成一条垂直晶面的位错线。位错是在晶体生长的进程中呈现的,而晶体外部的位错会呈现出奇特的形式。

凯恩斯-史密斯将这种不规矩比作老式计算机的打孔卡片。他提出,这些位错能够像卡片上的孔洞一般保存信息。卡尔希望测验的是,这种位错形式能否被子晶体继承,以及当子晶体断裂时会产生多少“渐变”——新的位错。

为了避免布朗所预见的试验困难,卡尔采用的是邻苯二甲酸氢钾晶体。该晶体比黏土晶体更轻易操作得多,“黏土基本上都是很糟糕的晶体,”卡尔说道。卡尔及其团 队开发出了一种绘制母晶体和子晶体外部位错的技巧。他们发现,从母晶体到子晶体的位错形式能够很清楚地绘制出来。他们的结果于2007年宣布。

然而,他们惊讶地发现,子晶体在断裂之后呈现了众多的额外缺陷。子晶体外部布满了这些所谓的“渐变”,而且新的位错至少和继承而来的位错一般多。这一结果给凯恩斯-史密斯的理论出了个难题。假如晶体是逐渐演变的,那就要求遗传多于渐变,这样母晶体才能对子晶体的位错形式施加更强的影响。

“要使这一假说变得有说服力,你就无法在一个世代内从青蛙直接变成猴子,”卡尔说道。较少的“渐变”会更像“我们现在所知的生命”。不过,卡尔并不是唯一对凯恩斯-史密斯的假说进行探索的人。

丽贝卡·舒尔曼是美国约翰霍普金斯大学的一位生物工程师,她同样遭到“晶体同等基因假说”的启发。在从前十年中宣布的一系列研究中,她设计了一个将信息编码于晶体构造中的体系。她并没有应用自然呈现的矿物晶体,而是应用纳米标准的DNA“瓦片”构造。

这种DNA携带信息的方法与我们细胞内的DNA不同。相反,舒尔曼像应用魔术贴一般,将“瓦片”连接在一个晶体构造中。“瓦片”的顺序就包含着信息。“假如我们能够基于非常简略的、已知晶体必须遵循的物理规律,建造出某种晶体,那就能够想象出可行的,在相对简略的环境中可能呈现的演变进程,”舒尔曼说道。

舒尔曼通过计算机模拟和后续试验发现,DNA“瓦 片”能以特殊的情势堆叠起来,在晶体构造中有效地加密信息。她已经找到了一种在晶体情势下呈现和复制信息的方法。她的发现在理论上对生命来源的研究非常有 用。“在很大程度上,生命来源研究的部分目标实在是在问怎样在化学上设计出一个信息能够被复制的体系,”舒尔曼说道。

然而,舒尔曼的研究并没有证明凯恩斯-史密斯的理论是正确的。首先,她的试验并没有应用黏土。更重要的是,试验室中行得通的进程并不一定就是地球生命呈现时的情形。对于“晶体同等基因假说”,需要有愈加严格的试验来测验了。凯恩斯-史密斯本人尝试了很多年,但进展寥寥。“他无法再获得资助了,”多萝西说道。摆在申请研究资助之前的一大阻碍是,他的工作涉及到太多不同的学科了。

“有一次我们去加利福尼亚,格拉厄姆在门洛帕克地质调查局做了报告,”多萝西说,“他们说,好,你的地质学还能够,但我不认为你的化学是对的。之后他到美国航空航天局做了一次化学方面的报告,他们说,好,你的化学不错,但我们不是很确信你的生物学。再后来,他到加州大学伯克利分校报告,他们说,好,你的生物学能够,但我不确定你的地质学怎么样。”

凯恩斯-史密斯在科学记者和大众媒体中找到了愈加热心的听众。一些科学家也表现出了兴趣:演变生物学家兼科学作家理查德·道金斯在1986年出书的《盲眼钟表匠》(The Blind Watchmaker)中就讨论了“晶体同等基因假说”。

终极,在出书商的鼓励下,凯恩斯-史密斯开端撰写一本阐述本人理论的大众科普书。这本名为《生命来源的七条线索》(Seven Clues to the Origin of Life)的书于1990年出书。该书的写作风格如同在描写一桩神秘的谋杀案,虽然是有机化学的内容,却非常扣人心弦。

凯恩斯-史密斯称本人很享受为更多读者写作的进程,由于能将一个观念愈加简略、直观地说出来,令他感觉很满足。“我对有些人觉得极其失望,他们认为那些愈加庞杂的理论更可能是真的,”他说道。

然而,只管做了很多努力,他的理论终极还是无法进入科学主流。“我觉得很困惑,为什么科学中有些东西会变得很受欢迎,另一些则不受关注,”卡尔说,“这外面并没有公众品味的原因。”不过,即使凯恩斯-史密斯的惊人理论从未获得成功,但它还是在两个方向上影响着生命来源的研究,即使是在今天。

首先,这些理论引出了生命是由什么构成的问题,并提供了一种无需常见分子——如DNA——而呈现相似生命进程的方法。其次,凯恩斯-史密斯的多学科研究——结合了生物学、化学和地质学——远远超出了当时的年月。

“截至目前,生命来源的研究实在还是化学主导的,”布朗说道。然而,从前二十年中,该领域已经逐渐扩展:除了尝试制造关键的生命化学物质,研究者还开端利用遗传学研究最早的生命状态,并利用地质学找出适合这些生命形成的前提。

“我推测这些理论在人们眼中可能会显得有些怪异,但他确实为我们指引了正确的方向,”布朗说,“现在人们意识到,生命并不是从一个玻璃瓶中的水外面产生的,而是环境中的化学前提和地质学前提造就的。这就是他的遗产:在岩石中寻找更多的细节。”

凯恩斯-史密斯的理论可能永远也不会有坚实的证据。“假如有一个大型科研集团,有强大的技巧实力来支持,那就有足够的资源来切实地推动试验,”布朗说,“但这实在只是一个非常小的圈子,而且有点走得太远了。”

事实上,缺乏证据的假说并不是凯恩斯-史密斯的真正遗产。他所设想的生命来源图景有可能是完全错误的。然而,从启发人们以新的方法看待生命来源问题的角度来说,他的工作已经超出了原本的意义。(任天)

from:https://tech.sina.com.cn/d/f/2016-09-05/doc-ifxvqcts9477014.shtml

声明: 除非转自他站(如有侵权,请联系处理)外,本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 | 嗅谱网

转载请注明:转自《布满争议的生命来源假说:源自矿物晶体而非DNA无机分子》

本文地址:http://www.xiupu.net/archives-8299.html

关注公众号:

微信赞赏

微信赞赏 支付宝赞赏

支付宝赞赏